最近,有越来越多的宝妈都来咨询关于宝宝的脚内外翻的问题,而且咨询的数量也越来越多。

脚外翻内翻的情况有轻有重,病因也是多种多样的。我们今天就跟大家好好聊一下关于宝宝脚外翻内翻这件事。

为何宝宝会出现脚内、外翻?

内翻、外翻都是相对于踝关节而言的,也就是说踝关节以下的部分如果是向外摆的话,就是足外翻;向内摆的话就是足内翻。

(图片源自网络)

造成脚内外翻的原因是多种多样的,先天原因如发育异常或神经元性损害,后天如创伤性的损害等等。

其中神经元性损害造成的脚内翻比较多,在一些脑瘫患儿如痉挛型及不随意运动型当中,内翻的情况比较常见。例如痉挛型脑瘫患儿,他们的上下肢肌张力都比较高,但下肢的肌张力更为明显,下肢肌张力过高会造成髋关节的内旋,膝关节的X型腿以及尖足(往往伴有脚内翻)。

而脚外翻的孩子多是因为肌张力不足或下肢力量不足造成的。因为宝宝如果下肢力量不足或者肌张力不够,脚踝周围的韧带就会比较松弛。踝关节由于缺少韧带的协调性,在站立时就很容易出现外翻的情况。

(图片源自网络)

脚外翻、内翻对宝宝的危害

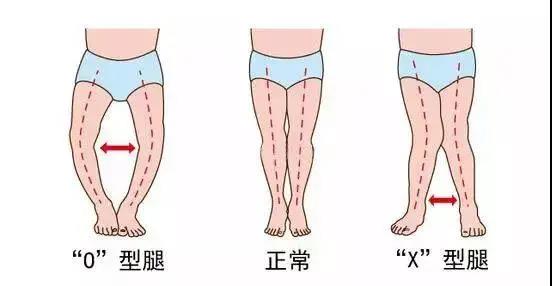

△ 脚内翻易导致O型腿

如果宝宝脚内翻,小腿的距离就会变宽,上面的立线跟大腿之间的立线关系也会发生相应的变化,呈现O型腿。

△ 脚外翻易导致X型腿

宝宝脚外翻,负重在内侧,带动膝盖往里转,大腿和小腿之间就会呈现X型腿的状态。

正常孩子会有脚内外翻吗?

在最近的门诊当中,也有很多宝妈来咨询,问正常的孩子会出现脚内翻外翻的情况吗?

脚外翻→扁平足

有宝妈问:我家宝宝出生时没什么问题,但为什么到了三四岁,还会出现扁平足呢?

我们可以观察一下扁平足的孩子的脚,在不负重的情况下,足弓还是有的,但是一旦负重,脚就会呈现出扁平的状态,而且站立时明显可以看出轻微的X型腿。

我问家长,“是不是宝宝平时运动量少?是不是以前抱得比较多?”很多家长都会回答说是的。如果家长平时老是喜欢抱着宝宝,宝宝运动量太少的话,会间接导致宝宝的肌肉力量得不到一个很好的锻炼,足弓也得不到很好的发育,就很容易导致扁平足及脚外翻。

因此,不只是脑瘫患儿或一些发育落后、肌张力比较低的宝宝会出现脚内外翻,正常的宝宝也是有可能存在扁平足和脚外翻的。

(图片源自网络)

脚内翻→内八字

至于脚内翻,大多数情况下是由一些病变引起的,但如果正常宝宝出现脚内翻,可能是由于宝宝前期站得太早了,而且体重也比较重造成的。

宝宝站得太早,下肢负荷不了自己的体重,膝盖就会呈现屈曲的状态,如果膝关节长期处于弯曲的状态,小腿必然会向外侧去悬,脚的方向也会发生一定的变化,就造成宝宝走路的时候出现内八字。

所以,即使是发育正常的孩子,如果家长养育护理不当,也容易出现扁平足、内八字等异常,如果不及时改善,势必会影响到孩子的腿型及行走姿势。

(图片源自网络)

如何改善宝宝的脚内外翻状况?

脚外翻内翻,如果状况比较轻,可以借助于一些运动训练,可能就会得到很好的改善;如果状况比较严重,则需要借助于一些辅助的器具,例如矫形鞋垫或矫形鞋。如果仍然改善不了,可能需要通过手术来矫正。

因此,趁着宝宝还小,宝妈还是要从运动方面先给他保守解决。

// 脚内翻 //

训练方法1:多勾脚

在宝宝的脚外侧放一个玩具或小的东西,让宝宝试着用脚踢,宝宝在踢的时候,脚会往外旋转及弯曲,内翻的状态就会有所改善。

训练方法2:坐着踢球

宝宝坐着时,在脚外侧放一个小足球或小皮球,让宝宝两脚分开往外侧踢球。

训练方法3:反穿鞋

如果宝宝已经学会走路,不愿意坐着时,可以给宝宝把两只鞋子左右反过来穿,如果过了一个月左右,宝宝脚的状况有所改善,可以再继续穿一段时间。之后再把鞋正着穿一个星期反着穿一个星期,再结合上面的训练,看看能不能解决脚内翻的问题。

(图片源自网络)

// 脚外翻 //

训练方法1:踮脚往高处够取物品

脚外翻是由于足部的肌张力不够造成的,宝妈可以多让宝宝往往高处踮脚去够一些东西,以提高宝宝的肌张力。

正常宝宝在1岁多都会有一个踮脚的状态,踮脚走路对于这个孩子来说是一个必经阶段,因为只有踮脚走路发展好之后,宝宝的足弓发育才会更好。脚外翻或扁平足的宝宝可以多练习踮脚。

训练方法2:踮脚往远处够取物品

让宝宝扶着桌子站立,在桌子上离宝宝稍远的位置放一个玩具或宝宝想要的东西,让宝宝试着踮脚去够,以促进宝宝足弓的发育。

注意,在训练宝宝踮脚时,宝妈一定要让宝宝用脚的外侧着地而不是只有大脚趾着地,这样的姿势才是正确的。

训练3:睡前小游戏

宝妈还可以在睡觉前陪宝宝玩一玩小游戏,如让宝宝两只大脚趾放在一起互相搓一搓,或者在宝宝的脚底放一张纸或者一个小玩具,让他试着用足底去抓握,宝宝足底力量增强了,脚外翻的状态也能得到很好的改善。

(图片源自网络)

宝宝年龄越小,改善越有效。因此,如果宝宝出现脚内外翻的状况,应尽早带宝宝就诊,请医生进行专业评估,并给予针对性的训练和治疗。

也可以拨打宝秀兰儿童早期发展优化中心客服电话400-0066-650,预约当面咨询、视频咨询,GMS评估,视频指导。

提问

&

解答

Answers

Q1

宝宝1岁了,走路时有一只脚有点内八,要如何纠正?

王老师:

如果宝宝一只脚出现内八,宝妈要多关注一下,看看宝宝内八的那只脚是不是负重比较多,可以在宝宝走路时,引导他多往正常的那只脚上转移负重。

如果是比较明显的内八,可以按照上面所提到的训练宝宝往外侧踢球或碰东西,多多进行改善即可。

Q2

足外翻会不会导致宝宝习惯性踮着脚尖走路?

王老师:

正如前面所说的,宝宝一岁半之前,很容易出现踮脚的状态。因为此时宝宝行走稳定了,就会开始小跑,小跑时宝宝就是用脚尖发力的。

随着大运动能力继续提升,宝宝会踮着脚尖走路;如果宝宝的能力继续发展,这种状态就不会再出现了,因为他有更高一级的能力,踮脚走路的状态就会慢慢弱化了。这是宝宝大运动能力自然发展的一个过程。

所以,宝宝不会有习惯性的踮脚走路的动作,但如果宝宝的肌张力比较高,家长还是要多注意一下,不让他有这种踮脚的状态。

(图片源自网络)

Q3

宝宝之前一切正常,现在9个月了,总感觉她的右脚有点内翻,但带宝宝去体检时,大夫当时也没有特别说明有这个问题。请问王老师,几个月可以诊断宝宝是否有足内翻的情况?

王老师:

宝妈有没有注意到,宝宝小时候躺着的时候是否喜欢搓两只小脚?这是宝宝为了以后脚能够放正,有一个好的立线作准备的。

如果宝宝站立时全脚掌都能放下去承重,脚跟没有歪,就没有什么关系。但如果宝宝站立时,足弓也是很高的,用脚的外侧去承重的话,这可能会有脚内翻的潜在的危险因素。

因为宝宝现在才9个月,还比较小,太小了也无法诊断是否脚内翻。宝妈不要着急,可以多多观察一下。

Q4

足外翻和遗传有关系吗?

王老师:

扁平足的确会遗传,但如果它不影响行走的功能,比如说走路的时候脚不疼,或者长时间走路脚也能承受,就没有关系。

如果脚外翻的状态比较严重,建议最好还是去评估一下看看是否由其他病理原因造成的。孩子越小,干预的效果、改善的空间就会越大。

Q5

扁平足对宝宝的影响大吗?需要纠正吗?

王老师:

宝宝有扁平足,首先要看他出生时有没有异常,如果没有异常,三岁之前有一点扁平也没有关系,如果到三岁以后还有扁平足的话,宝宝长大之后,可能会影响到宝宝的腿型。所以妈妈也是要多注意一下这样的问题。

(图片源自网络)

Q6

孩子2岁8个月,脚外翻,喜欢踮脚走路、跑步,这样的情况正常吗?

王老师:

宝宝2岁8个月了,如果这种状态偶尔出现,也没什么问题;如果很频繁的话,最好是去正规医院或者康复机构评估一下,看看肌张力方面是否存在异常。

Q7

宝宝右脚足背区肌张力有点紧,如果不去碰它的话,它可以自主动,但一碰它就会紧绷起来。这种状态要怎么去解决呢?

王老师:

只有右脚肌张力高,另一侧没有问题,要看看是否是由于脑部受伤所引起的。因为足背区的功能会影响到以后宝宝走路的姿势。建议家长还是先带宝宝去做评估,根据诊断结果再决定下一步的训练。

Q8

孩子七岁多了,平时走路不久,就很累,说脚很疼。如何判断孩子是不是因为扁平足引起的?

王老师:

要检查宝宝是否有扁平足,可以让宝宝光脚在硬地上站直,两只脚的距离比髋关节稍微窄一点。从后面看他小腿跟足根的位置是不是在一条线上;再看宝宝脚的内侧是否有足弓,足弓是否比较高。如果没有的话,可能就是扁平足。

如果宝宝体型比较胖,就不能让宝宝脚负重,把脚抬起来时,如果脚底有足弓,而且足弓比较高,但是一踩下去的时候,足弓消失,就不属于扁平足,可能是因为体重的原因造成的,所以要控制一下宝宝的体重,并多多加强足底的力量。

还有一种检查方法是让孩子光脚踩水,然后让他站在一张纸上,观察孩子的脚印。如果全脚掌都是水印,有可能是扁平足;如果只有脚的外侧有水的话,说明不是扁平足。

(图片源自网络)

Q9

孩子7岁了,有足内翻O型腿,现在纠正还来得及吗?

王老师:

7岁的孩子腿型发育可能会越来越慢了,光靠运动训练改善的速度就会比较慢一点。可以在运动训练的同时,做一个辅助的支具,让孩子的腿型能够沿着支具定向的方向去发育。建议家长还是尽早去医院或者康复中心评估一下,以免耽误孩子以后的成长。

Q10

宝宝1岁5个月,走路摇摆,踮着脚尖,容易摔跤,而且语言发育不好,精神状态有些差,脾气很暴躁,而且一天到晚都动个不停,这就是怎么回事?怎么破?

王老师:

1岁5个月的宝宝走路应该是处于一个稳定的状态了,踮脚走路的状态比较少见。虽然有些宝宝能够踮着脚走路,但他们只是踮脚一会儿然后就放下,不会长时间地踮脚行走。

再加上宝宝走路摇摆、容易摔跤,还是建议带宝宝去查一下是否有先天的危险因素存在。如果存在的话,还要看看宝宝的认知发育、语言发育各方面的情况,最好去做一个全面的综合性的评估,再制定有针对性的干预方案。

本文根据北京宝秀兰中心康复训练中心副主任、高级运动训练师 王珍

9月29日直播答疑《宝宝踝关节内、外翻真的是“病”么?》整理